- HOME

- スタッフブログ

所沢市 リビングと繋がる南側ウッドデッキ

- 投稿日:2018年 12月24日

- テーマ:ブログ

みなさん!こんにちは

今日は、新築工事でご依頼のあったウッドデッキのご紹介です。

ウッドデッキの利点は・・・

(多くはリビングルーム前に設置)部屋から外を見ると、デッキ部分がリビングルームの床面と

つながって見えるので、部屋が広くなったように感じるのがいいですね!

下はみわいショールームのウッドデッキです♪

樹種はヒノキ 仕上げはキシラデコール(バリサンダ色)塗装

それに、庭を有効に使えるし、そのまま庭に出られるという点もうれしいところです。

ご依頼のあったお宅では、小学生のお子さんがお二人おられます。

部屋の中ではリビングの床を汚したり、傷つけたりするので、

思い切り遊べない時がありますが、ウッドデッキの上なら多少汚れても、水洗い出来るので、平気、平気!

お子さんたちのおもちゃなどをまとめて置いておけるし、

そのまま遊べるので、とても好評だそうですよ。

それに、お子さん自身が率先してかたづけるようになったメリットもあったとか・・・・

その他に、

・バーベキューが出来ま~す。

・椅子やテーブルを出して、家族やお友達とお茶を飲んだり、(カフェ気分?)

・ペットの居場所に・・・

・夏には、お子さんとテントを張って、キャンプ気分とか・・・夜には星を眺めて

・秋にはお月見・・・

・冬の今の時期には、大き目の本物のクリスマスツリーを飾ってしまいましょう!

・春にはお花見、(ウッドデッキに植樹スペースを設けて桜の木を植えることも可能です)

まだまだ、ウッドデッキの空間は、日常生活を楽しくしてくれますよ。

☆ウッドデッキの材質について

ウッド(WOOD)なのですから、当然、"木"なのですが、

一般的に、樹脂木(じゅしもく)で出来た、素材でも "ウッドデッキ"と呼んでいます。

これは、樹脂と木粉を混ぜて作っていて、ほとんどメンテナンスしなくても腐食しません。

本物の"木"は、防腐剤を塗るなどのメンテナンスが必要になりますが

天然木には、樹脂木にはない、本物ならでの風合いがあります。

どちらもメリット、デメリットがあり、価格も違ってくるので、見積時にはよく検討なさってください。

こちらのウッドデッキは

樹種はヒノキ 仕上はキシラデコール(ウォルナット色)です♪

疑問やご質問がございましたらこちらまで ↓

所沢市 新築工事 基礎立上り工事

- 投稿日:2018年 12月21日

- テーマ:ブログ

こんにちは!

耐圧版が終わり、次は基礎の立上り部分です♪

まずは型枠を組んで、アンカーボルトを入れ、コンクリートを流していきます。

近づいて見るとこんな感じです♪

コンクリートから突き出ているボルトがアンカーボルトです。コンクリートを

流した時に位置がずれないよう、固定してあります。

立上り部分の天端は平滑でないと土台がぐらぐらしちゃいます。

それでは困っちゃいますよね。

というわけで、コンクリートがある程度乾いたところでレベラーを流します。

立上り天端の仕上げ材で、流し込むことで平滑面を作れるものだそう。

よ~く見てみると、小さな丸い点があるのが分かるでしょうか・・?

これ、ビスの頭なんですね~

平滑面を作るとはいえ、高さの基準がないと水平になりません。

レベラーの前に高さを調整しながらビスを入れ、ビスに合わせて流し込みます。

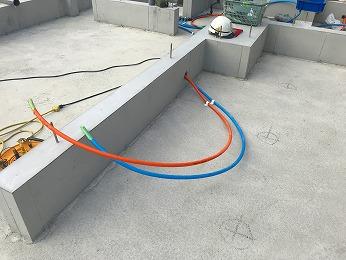

立上り部分の型枠が取れると・・

早速、設備工事が始まっていました♪

基礎の立上りに逃げ配管をしていた部分に、給水・給湯管を配管していきます。

基礎から排水管が立ち上がっていますが、排水管周りの基礎が色がちがう・・?

さてこれは何でしょう??

次回はこの排水管周りの「ナニカ」について、お話しまーす♪

疑問やご質問がございましたらこちらまで ↓

所沢市 新築工事 基礎工事

- 投稿日:2018年 12月20日

- テーマ:ブログ

こんにちは!

無事配筋検査も合格です。

この後、耐圧コンクリートを打設していきますが、その前に配管を逃げておきます。

所々にグレーの塩ビ管が立ち上がっているのが配管です♪

ちなみに耐圧コンクリートってなんでしょう??

土間コンクリートとは違うのでしょうか?

正解は・・土間コンクリートとは違います。

例えば住宅のカーポートなどに打つ土間コンクリート。

ここではワイヤーメッシュが使われます。鉄筋ではなく、金網なんですね。

それに加え、コンクリートそのものの強度も全く違います。

耐圧版は建物の重量を支える基礎ですので、配筋の種類や量、厚みも土間コンクリートとは

全くの別物なのです。

さて、朝方雨がパラついたのでお天気が心配でしたが・・

何とかもってくれそうです!

生コン車到着!

コンクリートを流している隣でバイブレーターを差し入れていきます。

ドロドロのうちに振動をさせて不要な空気を抜くのですね~

その後、タンパーを使って叩き締め・・

コテで均します。

耐圧盤の完了です。

基礎工事はもうちょっと続きます♪

疑問やご質問がございましたらこちらまで ↓